登場から、すでに5年。光学性能評価、最適な三脚の考察、さらには拡張装備(自作ヘッドレスト、フィルターボックス、テレコンバーター)まで語り尽くされた、ニコン100年史の集大成 WX10x50 IF。大型アッベ・ケーニッヒ型プリズムと超広角アイピースの融合という浪漫設計で、性能も重さも価格も重量級である。

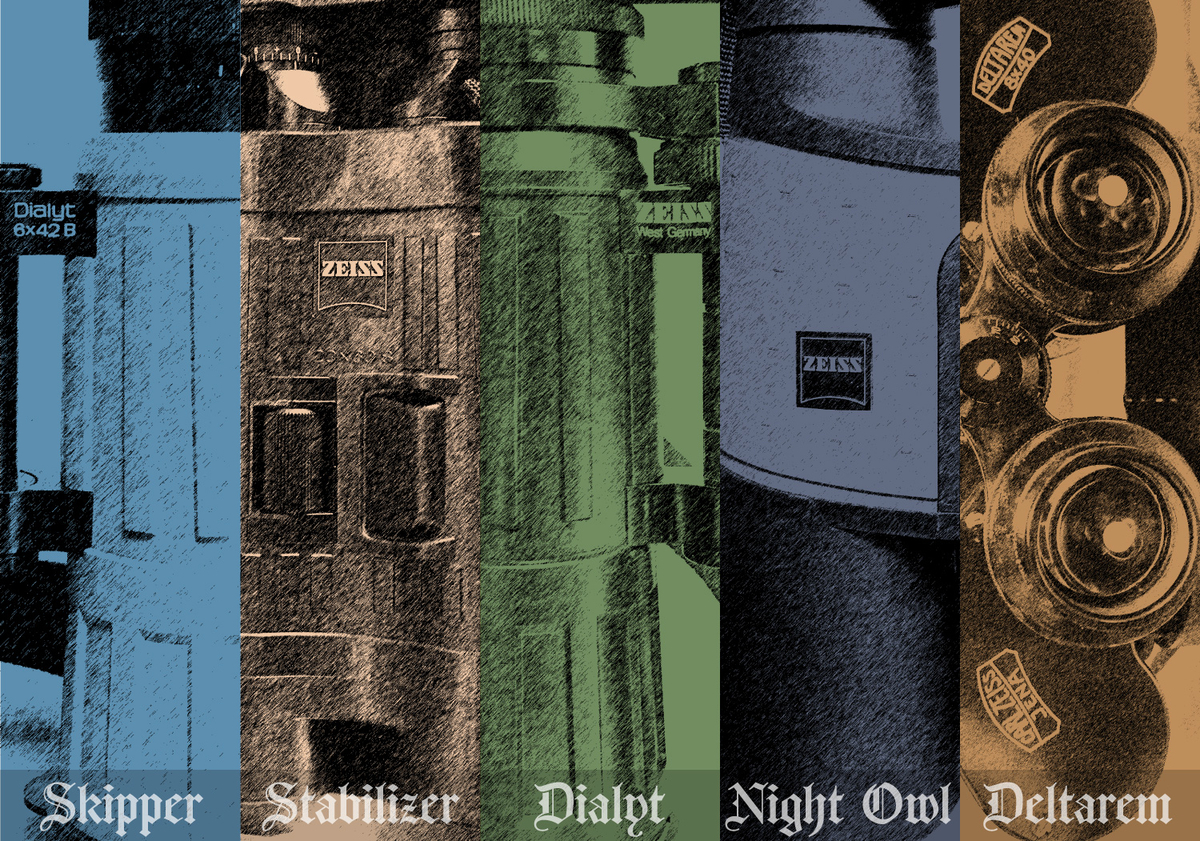

個人的にも、Deltarem(デルタレム)のような超広視界に、EL10x50よりも自然な星像が隅々まで広がっているということで、星空観察において重宝している。

今回、水瓶座η(エータ)流星群観測の遠征にて、放射点が東の空に昇ってくるまでの間、ニコンWX(2017年)、ツァイスDeltarem(1937年)、WXと同倍率レンズ寸のスワロEL10x50SV WB(2015年)、オリンパスTCON-17Xを比較する機会に恵まれた。TCON-17Xは、ISHIZAKAさんの記事に感化され、以前から試してみたかったテレコンバージョンレンズだ。

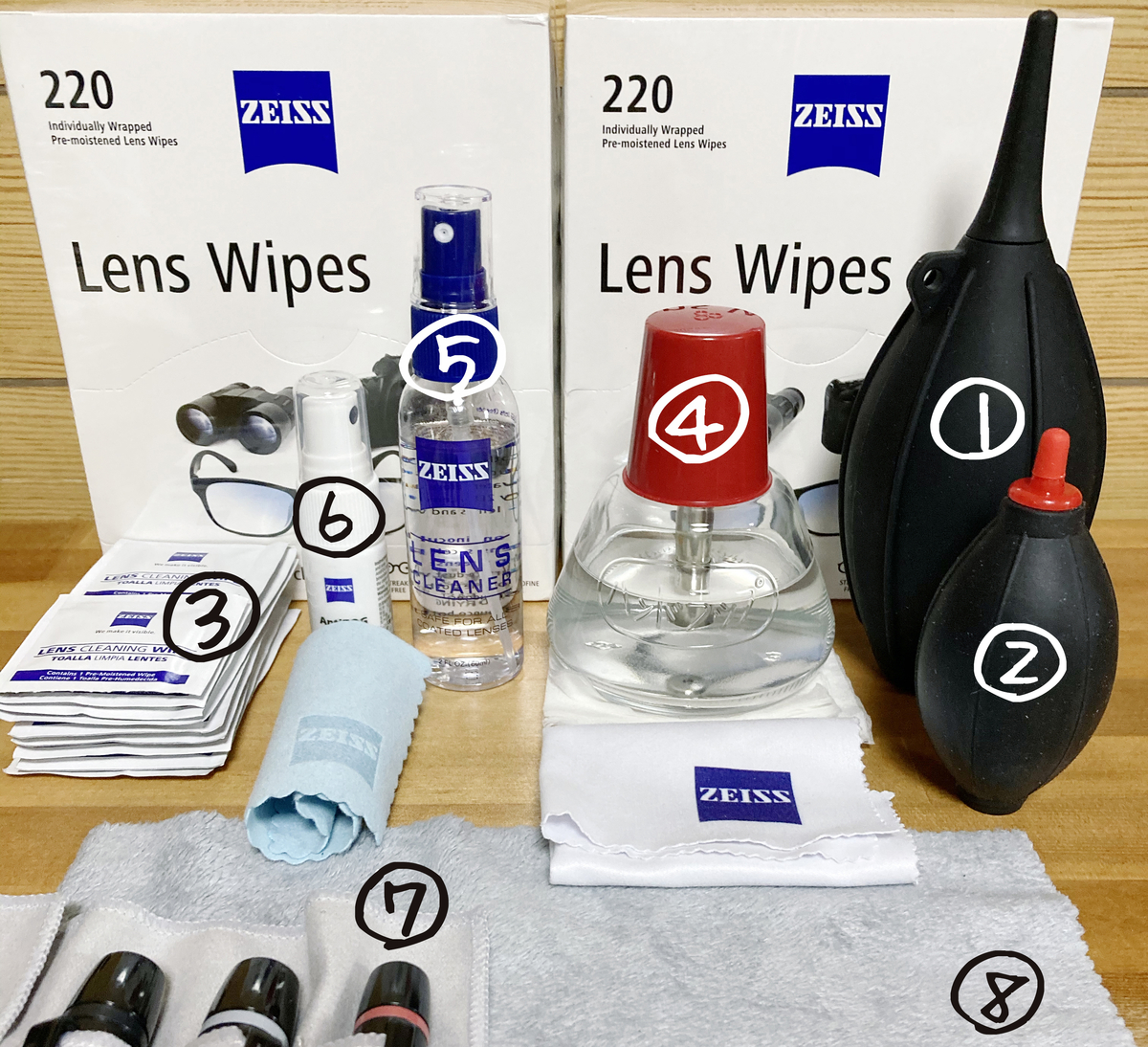

<使用機材>

双眼鏡:WX10x50 IF、EL10x50SV WB、Deltarem 8x40

テレコンバーター:OLYMPUS TCON-17X

三脚:GITZO GT3542L(3型4段ロング)

雲台:GITZO GH3382QD(ボール型)

双眼鏡アダプタ:TRA-5、Zeiss ユニバーサル型

【日中の使用感】

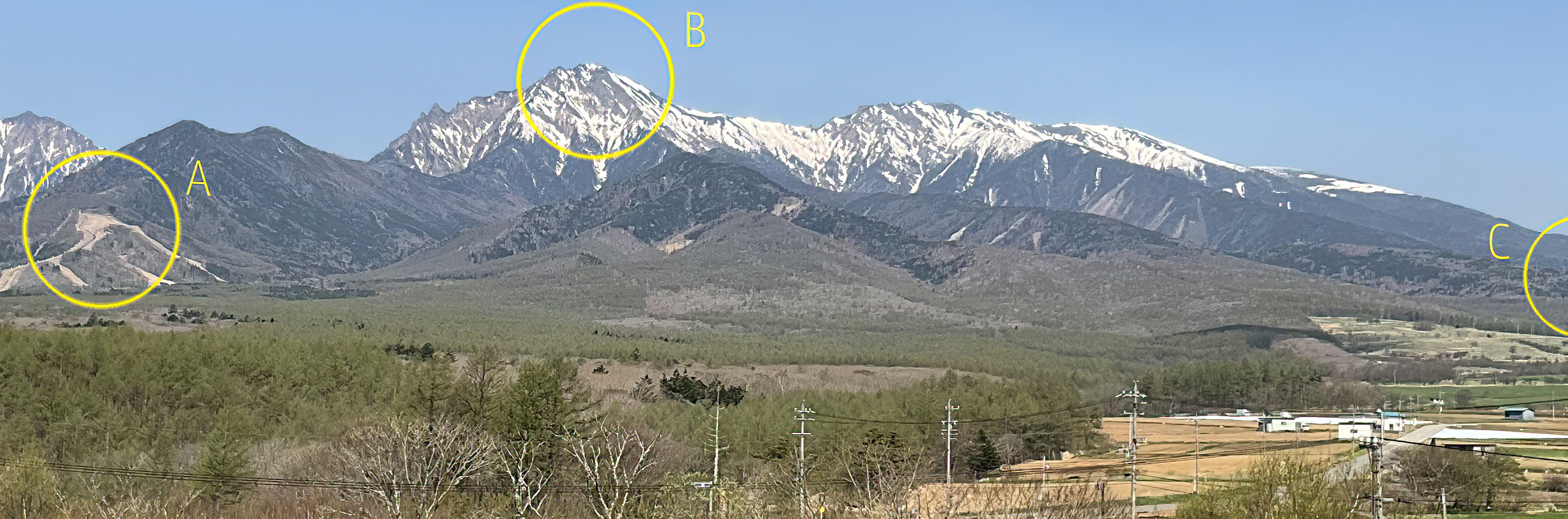

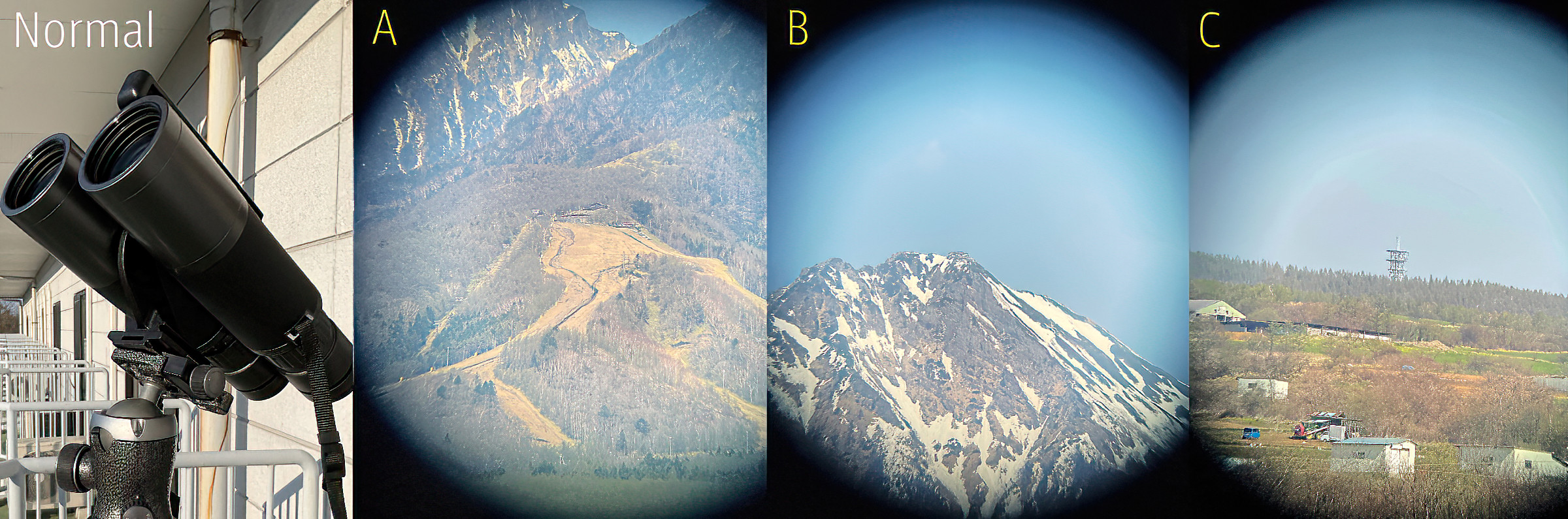

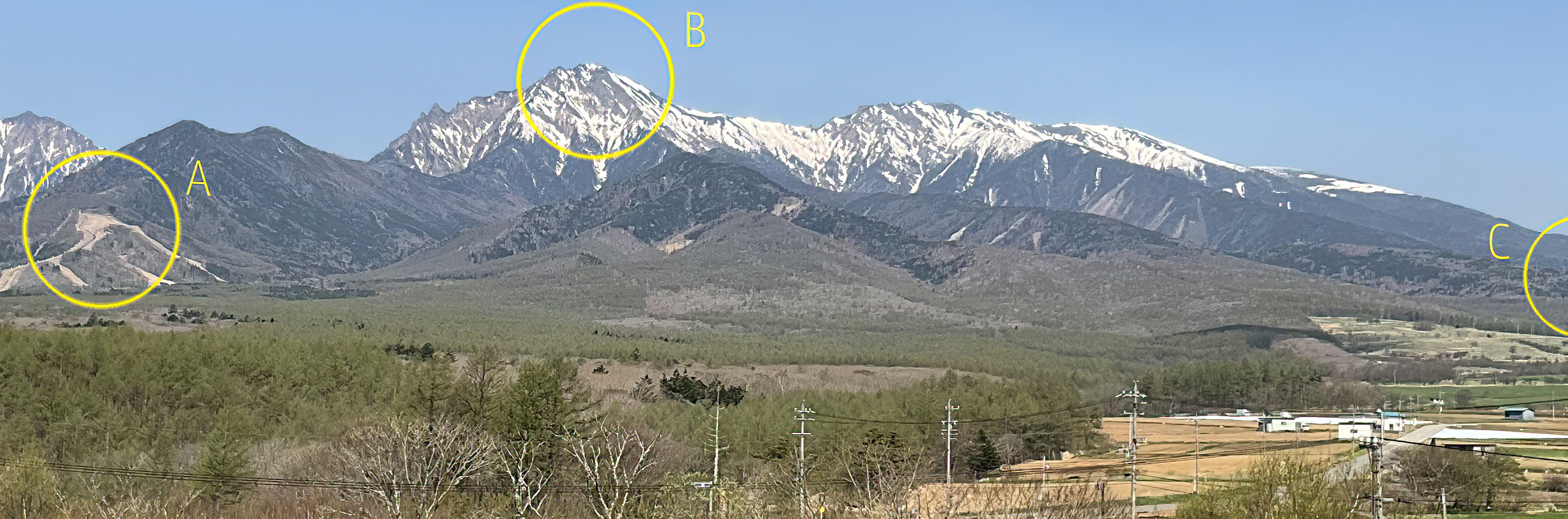

やはりWXが結ぶ像のリアリティは特筆に値する。ニコンらしく自然な像でありながら、細部の情報まで解像しており、視野広く鏡筒を覗いている感覚も無く、良い意味で普通(リアル)に見える。現実よりシャープで鮮やかなツァイスやスワロの様な魅せ方ではない、ニコンならではの堅実な像である。最短合焦距離は20mであり、海岸、干潟、湖沼、高台からの遠景等、日中も活躍できる場面は多い。視野一杯までリアルな像が展開するため、風景を覗くというより、拡大された景色の中に放り出された様な感覚になる。特に高所からの鳥瞰は圧巻だ。上空からダイブしながら下界を見渡しているかのような眺望に、平衡感覚が狂い、地に足が着いているか確認してしまう。広視界の酔いを防ぐため、糸巻きの歪曲収差が意図的に残されているので、視界に入った建造物の歪みが気になる人はいるかもしれない。

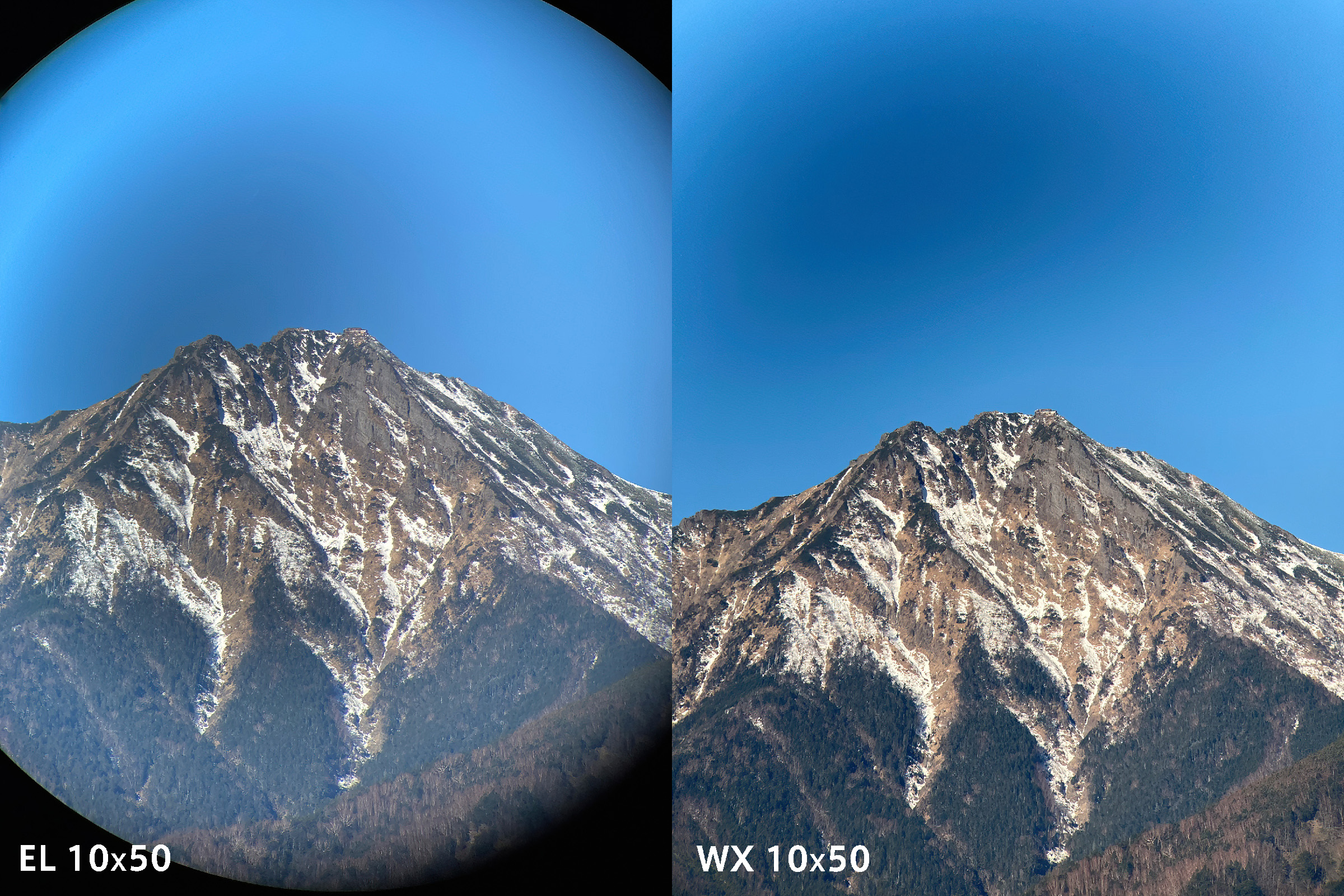

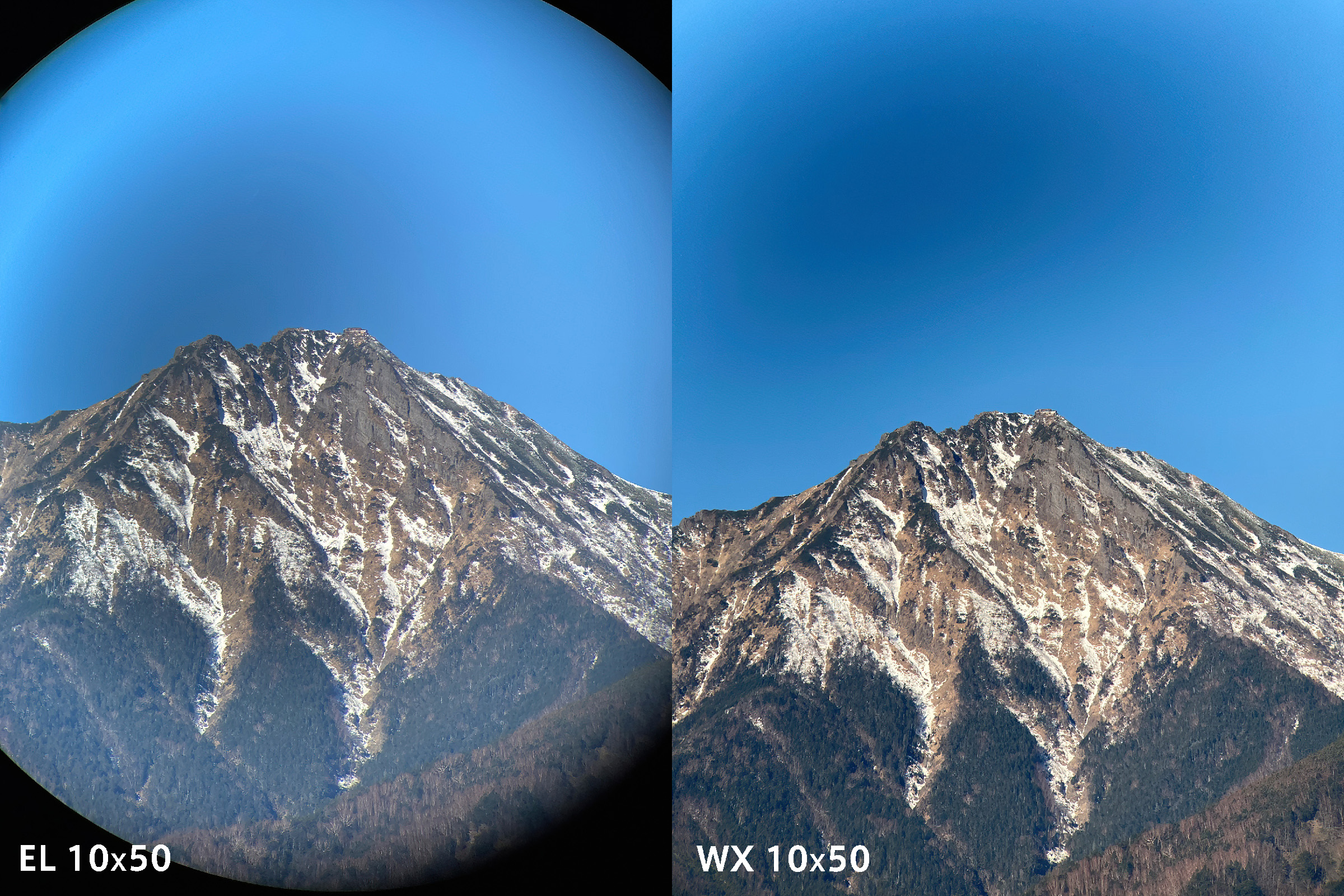

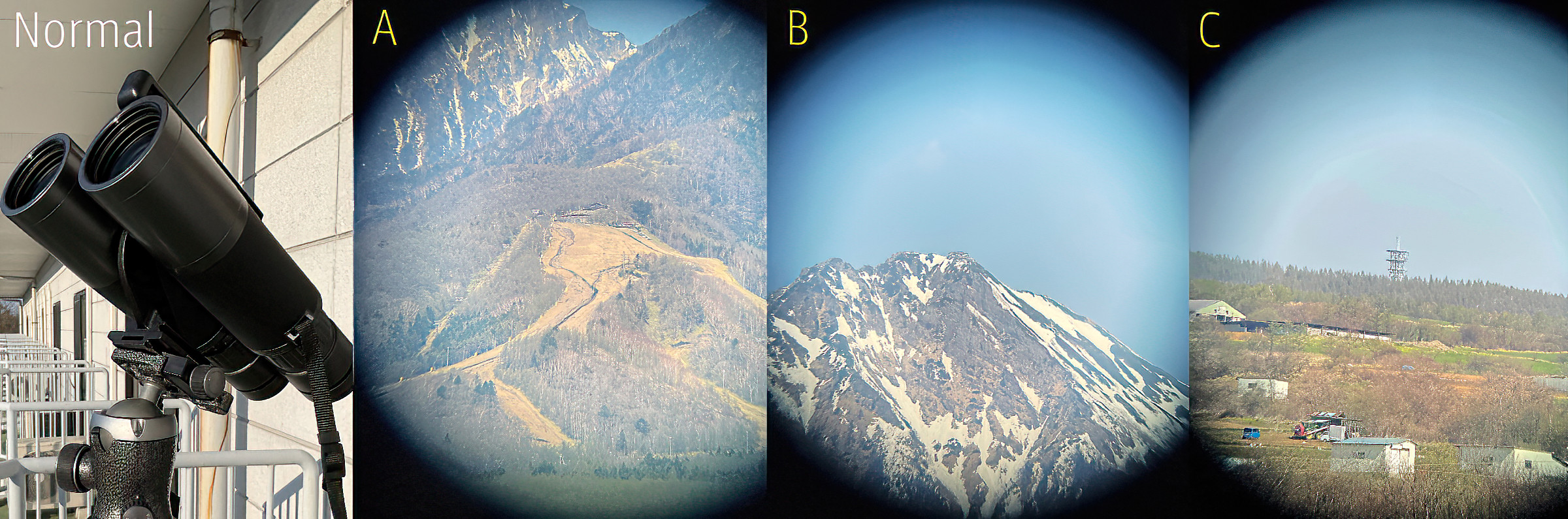

WXとEL10x50の遠景比較。iPad miniカメラだと、WXの視野環は通常の接眼目当て位置(6段階の2〜3段目)では写らないため、1枚目の写真では0段目で接写しており、実際の視野より大幅に狭くなっている。5月初旬の朝8時、気温上昇による水蒸気と日照による乱反射、春霞が顕著で8km先の遠景は白けているが、ELがやや青味強く雪は白く、WXの情報量が多い(中間調が豊富な)特徴は何となく伝わるだろうか。allbinos.comのレンズ透過率カーブでも、WXは暖色系(青弱め、黄〜赤〜茶が強め)を描いているが、単独で覗いている分には像内のバランスに違和感はなく、少し着色があると感じる程度。

視野環の違いが判りやすいように、2枚目に冬の朝の写真を追加。WXは、光量の多い時間帯でも像が飽和せず、細部まで階調豊かなので、日中も光学性能の高さに唸らされる場面が多いだろう。

安定した三脚と雲台があれば快適だが、20x60SやNikon 18x70IFを常用しているユーザーなら、WXの手持ちも苦ではない。視度調整は、片手の手の平で支えながら、もう片方の手の指で行える。日中の散策に持ち出す場合は、首を傷めないよう、エアーセルストラップやビノハーネスを使いたい。

【夜間の使用感】

WX 10x50の重量は2.5kgだが掴みやすく、ローチェアーやコットに寝そべると手ブレ少なく観察できる。首に力を入れることなく仰向けに天頂を望める姿勢だと、意外と手ブレは少ない。さらに滑らない素材の厚手のミトンを使うと、かなり安定する。(マイナス29℃対応のブラックダイヤモンド社製を愛用している)

まずはDeltarem 8x40を覗く。西の空に沈みゆくオリオン座にてWXと比較したところ、概ね kcl31氏によるWX、Deltaremの比較写真通りであった。80年前の双眼鏡のため、コントラストはWXに及ばないが、善戦はしている。1000m視界/199mのため、表示域は広い。ぼやっとした星雲や彗星の尾を見つけやすい。しかし、WXに持ち替えると、視界から薄膜のベールが剥がされ、感嘆する。最新コーティングによる自然なコントラストにより、背景の黒は締まり、1つの固まりに見えていた星々も微細に分離する。80年の光学の進化を感じる。

次に、EL 10x50SV WBとの比較。かつて星見用手持ち双眼鏡として評価が高かったEL10x50と、光学設計者の夢と物量をぶち込み絶妙なバランスに仕上げたWX。同じ倍率・口径だが、WXはサイズ1.6倍、重量2.5倍。プリズム、アイピースの大きさが際立っており、双眼鏡と双眼望遠鏡の間に、他社には追随できないWXという新しいジャンルができたと表現することもできる。星見では、どちらも視野の隅々まで像の崩れは少なく綺麗だが、WXの視野の広さは圧倒的で、WX→ELの順に覗くと窮屈に感じてしまう。また、WXが肉眼を増幅した(視力がグンと上がった)ような自然なバランスであるの対し、ELの像はさらにコントラストが強く、微光星も輝星並に目立ってしまう。好みにもよるが、WXのバランスの方が観測時の没入感が高く、空間の奥行きを感じる。逆にELの良いところは、微光星の輪郭までシャープなので、星団を見つけやすい点。そして、1kgと軽く、50mm双眼鏡としてはコンパクトなボディなので、鞄に常備できる。

WXで他の双眼鏡よりも格別な見え方をしたのは、さそり座・たて座・いて座周辺。南の空で高度低く、光害の影響で観測が難しいメシエ・NGC天体が集まる一帯だが、視野内とても賑やかで躍然(やくぜん:いきいきと目の前に現れ)たる光景に、流星をカウントする時間を忘れて見入ってしまった。月明かりがなく、(GWで工場の稼働無く、空気は澄み)シーイングが良かったのも重なったのだろう、普段見えない星雲・星団がWXの広視野を埋め尽くした。天頂を見比べる分には気にならなかったが、低空や星雲の密集地帯でELと比較すると、WXは微細な濃淡まで再現できており、天体写真に近い像を結んでくれる。以降の観測でも、空の条件が良いほど、WXとELの地力の違いを感じた。深夜、南東の低空から西へ、長経路の火球がさそり座の尾を撃ち抜いた。その流星痕が霧散し、夜空に溶け込んでいく姿に固唾を呑みつつ、WXの解像力が紡ぎ出す精緻な描写に目を見張るばかりであった。

*ちなみに、スキッパーやDSは(輝星と微光星の瞬きや奥行き感、鮮やかな色彩により)現実よりも美しく映えるので、観測用ではなく鑑賞用として優れている。DSで望む未明から薄明にかけての土星、火星、海王星、木星、金星のパレードは、惑星の色の違いが明瞭かつ煌(きら)びやかで、WXと違った味わいを愉しめる。

【テレコンバーター使用感】

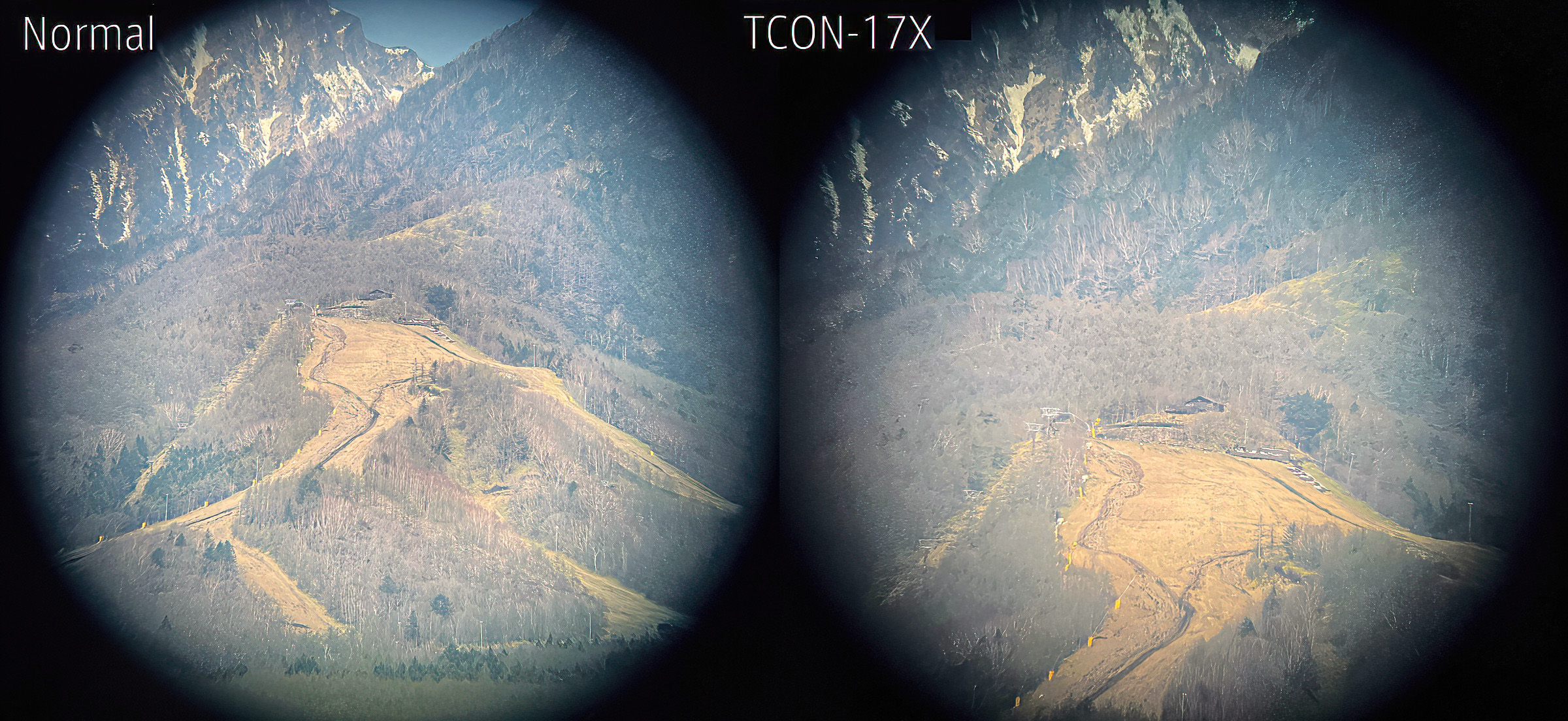

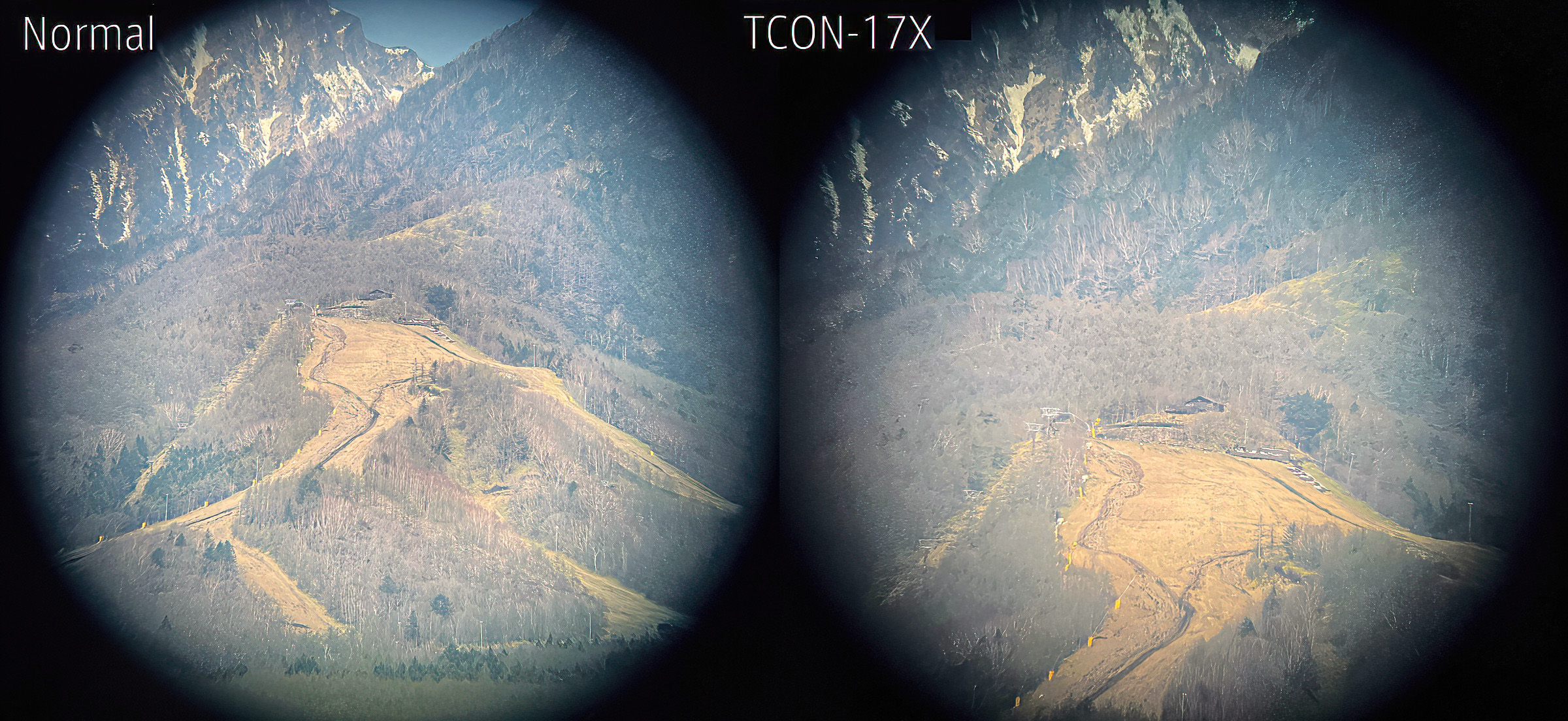

さて最後の登場は、テレコンバーターTCON-17X。遠景の対象物をテレコンある・なしで比較したが、像は意外と明るく実用的だった(10倍→17倍に拡大、実視界5.3°で、瞳径3.3mm)。コリメート写真は、水蒸気による春霞で白けているので、倍率の違い(1.7倍)の確認まで。オリオン座の観測でもTCON-17Xを使用したが、kcl31氏の比較写真と変わらぬ良好な星像だった。着脱時に視度調整する手間はあるものの、価格も安く手軽に試せる。 ↓Normalは、WX本体のみ。

テレコン使用(17倍)で、20倍の20x60Sは御役御免か…と言うと全くそんなことはなく、三脚に縛られず(過酷な氷点下で、突風が吹き荒れる高地でも)自由に取り回せる機械式防振は快適である。星像も針で突いたようにシャープであり、星雲・星団等、ターゲットが決まっている場合、まだ分がある。ただし、明るい月が対象の場合、20x60Sでは色収差が目立つので、WX+TCON-17Xの方が適している。

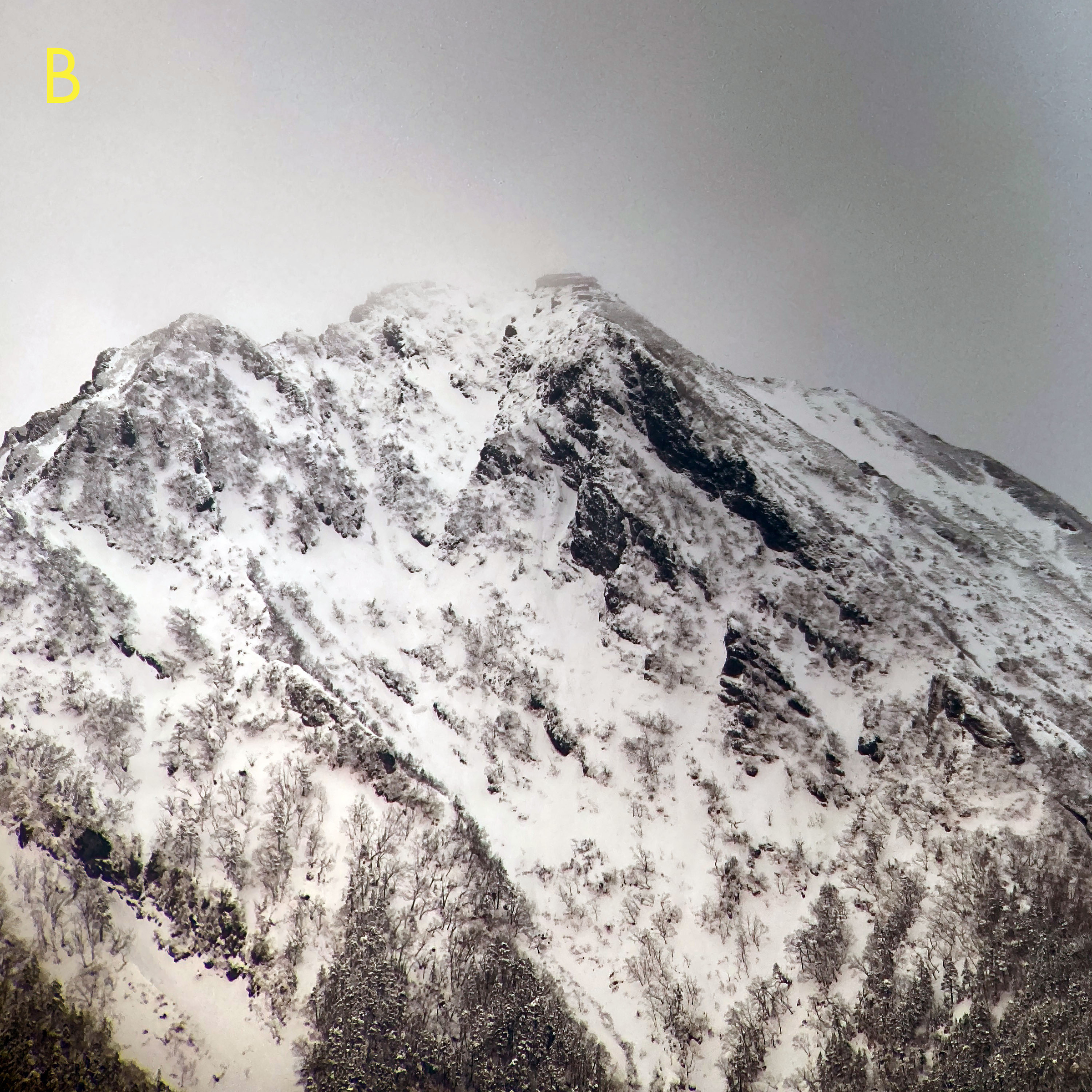

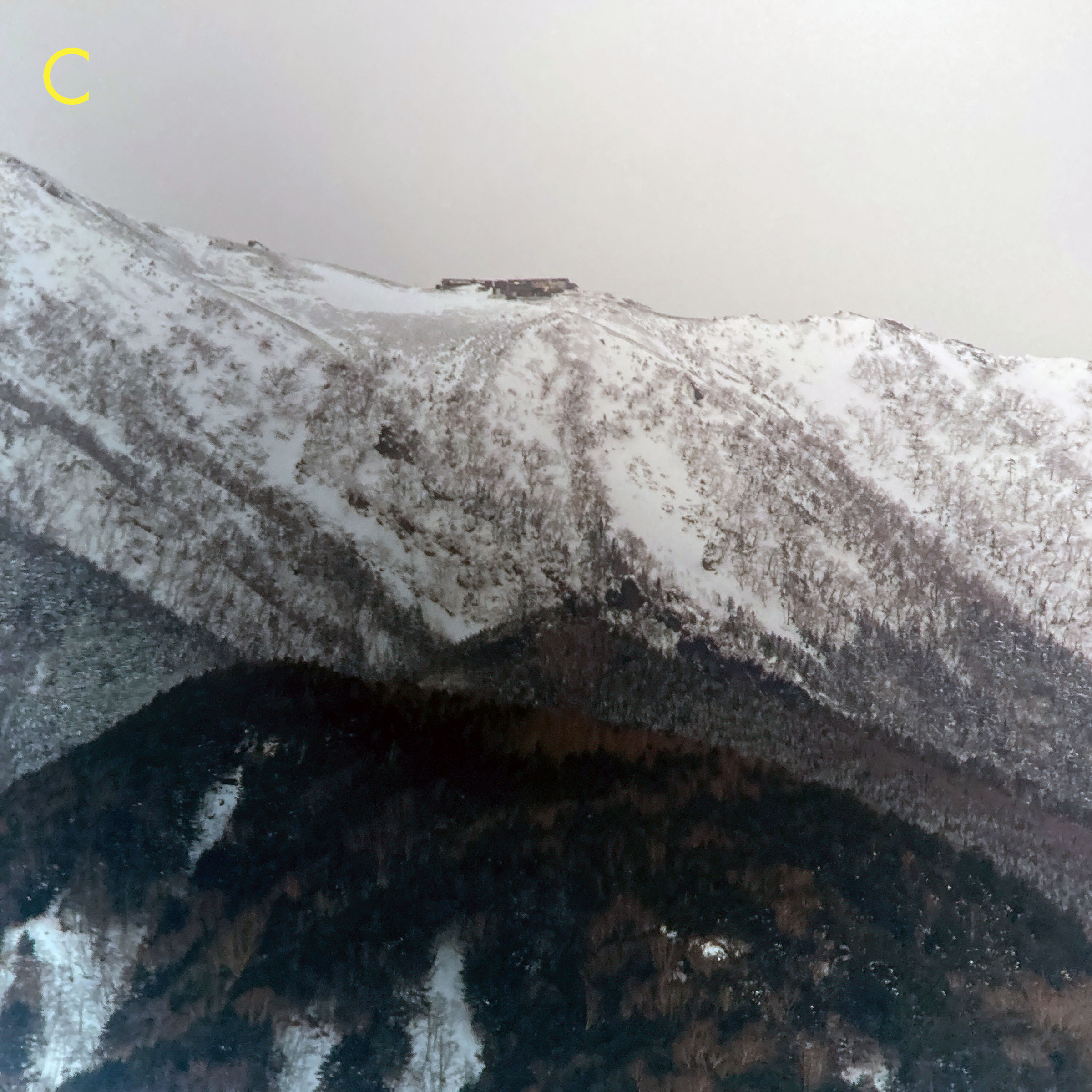

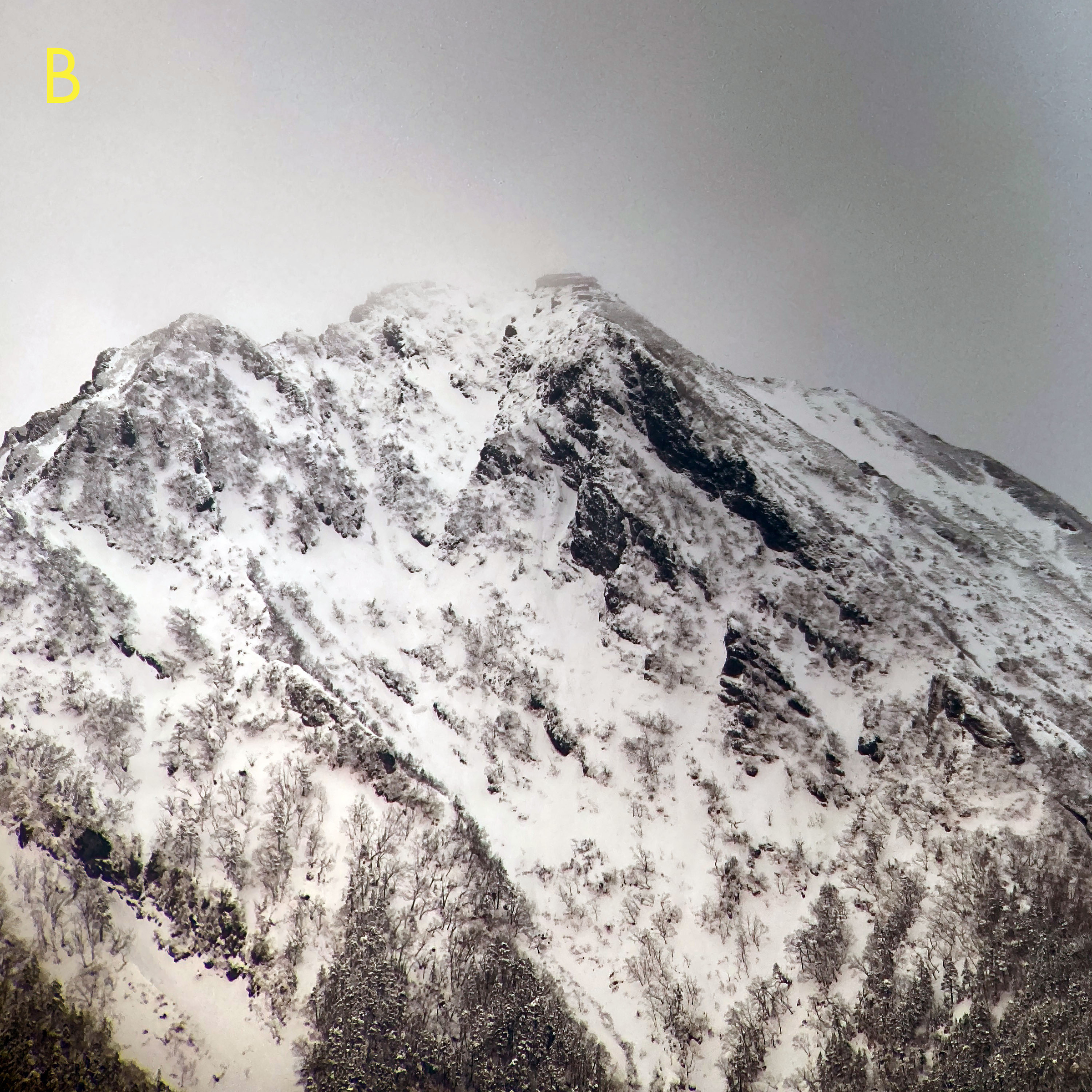

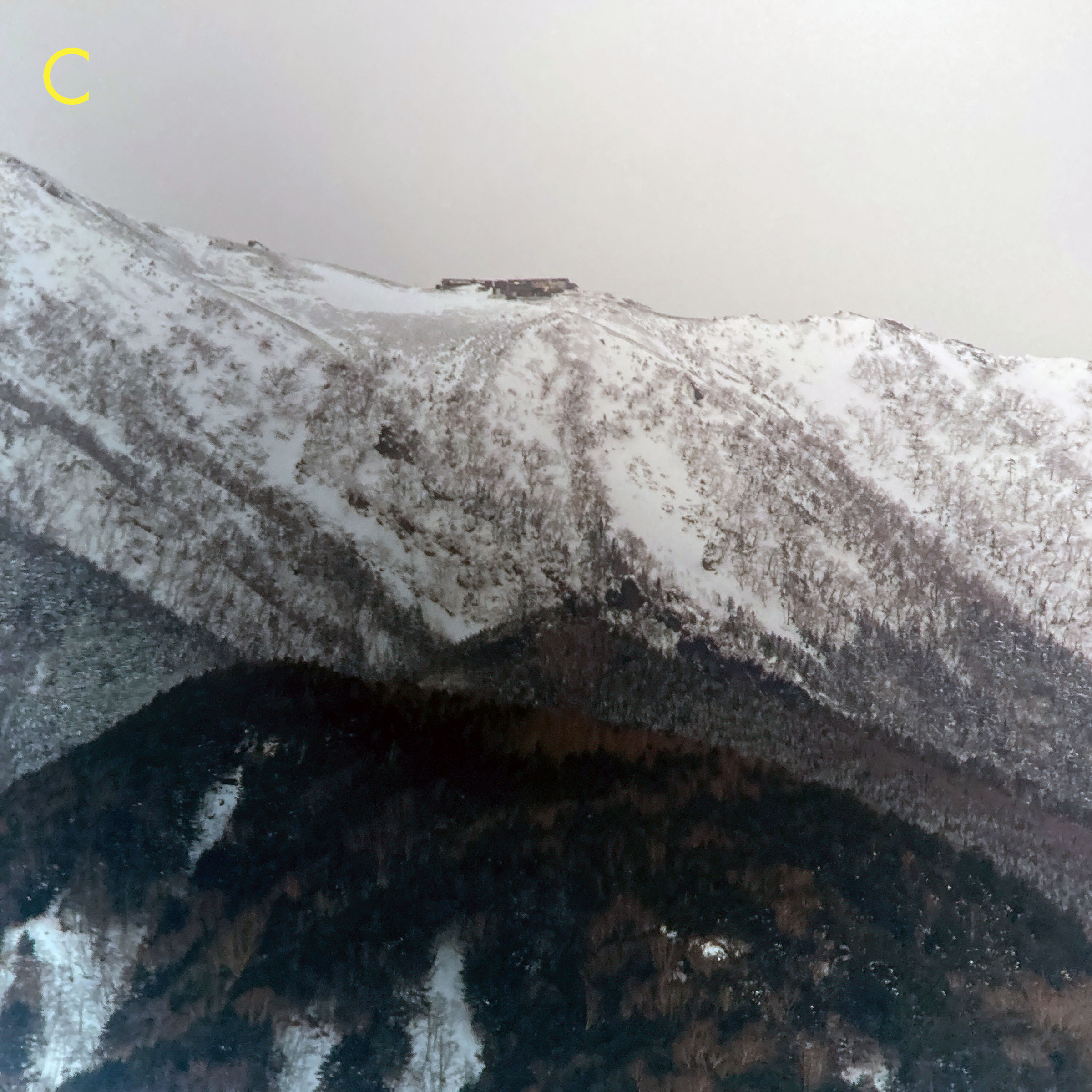

【冬の八ケ岳高原 Jan 4, 2023】

日没後、しぶんぎ座流星群とZTF彗星を待つまでの黄昏時、雪化粧の八ケ岳を望む。

冬は大気中の水蒸気少なく、遠景が霞まないので、WXの光学性能を十分に堪能できる。

A・E:サンメドウズ清里、B:赤岳頂上山荘(休業中)、C:赤岳展望荘、D:電波塔 *iPhone SE2使用

積雪は年々減少傾向。最低気温も1月としては暖かく、−13℃弱。夜明けまでは八ケ岳颪も控えめで、月没後から薄明前までの2時間は深い闇が広がり、天体観測日和であった。今冬の一晩の流星カウント数は、ふたご座流星群(一角獣、散在含む)は350個、しぶんぎ座流星群(かみのけ、散在含む)は70個強程度(明け方は25個/時)。今年のしぶんぎ座のピークは昼だったため、突発的に多かった2019年(170個)には及ばなかったが、代わりに獅子座の後方から放たれる流星群(かみのけ座群)が多く、十分見応えがあった。

*雪が少ないので、近所のスキー場(シャトレーゼ、サンメドウズ)が、夜通し人工降雪機をフル稼働。眩しい。

*気圧配置によっては、風速20m以上の突風(八ケ岳颪)が観測者を襲う。音速との違いから、先にグゴゴゴゴォォオと地響きが起き、数秒後、雪・砂利混じりの暴風によって、三脚もローチェアーも機材も吹き飛ばされる。

*こじし座群と思われる流星(獅子座頭部やや上の放射点)もあったが、肉眼では散在と見分けが付かなかった。

【 総括 -比類なきポテンシャル- 】

今まで流星痕の観察には、EL10x50SV WBを愛用していた。ELの像はコントラストが高く、エッジが立つので、微かな流星痕も見分けることができたからだ。瞬時に対象を視野導入できる手持ち双眼鏡の中では、比較的優秀な性能であり、不満は少なかった。

その役割をWX10x50に譲ってから、様々な流星群、散在流星を観測してきた。WXの広大な視野、圧倒的な解像力がもたらす超越した映像世界に、あの時の火球や流星痕をこれで観ていたら…と過去に遡りたくなる想い一入(ひとしお)である。永続痕にならない淡い軌跡を覗くと、その残存物質がすぐに大気に消え入ることなく、緑光の短痕が線香花火の様にパチパチ励起(れいき:原子がプラズマ化)する姿を何度か観察できた。肉眼だけでは捉えきれないプラズマガスの微細な濃淡、霧散する動きを五感を交えながら(突入・破裂時の励起で起きる電磁波音と一緒に)判別できるので、高感度カメラを超えた体験がそこにある。流星群は母天体からのチリ(流星物質)を構成する原子、衝突する大気や高度によって、発光の強弱や色に個性が出るが、WXで流星痕を観察することにより、今まで以上にその違いを見極められるかもしれない。

近年、ダストトレイル理論に基づく研究により、流星群の発生とピークをより正確に予測することができるようになった。されども、個々の火球や流星痕との遭遇は一期一会であり、それは今後も変わらない。そんな貴重な天体ショーに最高の条件で立ち合うためには、WXは欠かせない相棒となるであろう。

未だ見ぬ世界を体験させてくれる、そんな期待感があるのだ。

*皆既月食×天王星食でも、WX10x50+TCON-17Xは、息を呑む映像美を魅せてくれた。

Nikon WX 10x50 IF *WXは、Wide Extreme/Extra の意

機材: 10x50 Field 9.0°(1000m視界/157m)

射出瞳径: 5mm

【 追記 May 4, 2022 】

オリンパス TCON-17Xを試したいキッカケとなったISHIZAKAさんの記事。今まで双眼鏡ブースターで良い結果を得られたことが少なかったので、夢が広がりました。他にも「RFT (リッチェスト・フィールド望遠鏡) の条件」等、目から鱗の研究多く、勉強になります。

【 追記 May 4, 2022 】

cloudynightsの有名人、kcl31氏の投稿記事。WXのヘッドレストを自作されたことでも有名。ISHIZAKAさんの投稿に呼応し、様々なテレコンバーターを試された。スゴイ人がいるものだ。世界は広い。

![]()

![]()

![]()

![]() -Nikon-

-Nikon-![]()

![]() ・WX 10x50 IF + TCON-17X 2023-01-04 加筆

・WX 10x50 IF + TCON-17X 2023-01-04 加筆![]()

![]() -------------------------------------------

-------------------------------------------![]()

![]()

![]() 小型防湿庫(トーリハン PH-60)1台に整理

小型防湿庫(トーリハン PH-60)1台に整理![]() 小型防湿庫(トーリハン PH-60)1台に整理

小型防湿庫(トーリハン PH-60)1台に整理